谷川vs羽生100番勝負 最高峰の激闘譜!

今後の将棋界がどうなっていくかわからないのでなんとも言えないのだが、谷川と羽生、というのは、現代に残った最後のライバルなのかもしれない。もう、他の棋士をこうやって○○vs○○、という風にあおる(笑)ことはできないだろう。

そんな両者の対局のみを集めた実戦譜集である。

踏み込んでいくタイプの両者であり、かつ、第一人者同士の戦いである。棋譜がそのまま定跡になった、なんていうことも少なくない。そういう意味では、歴史を探るという面だけでなく、定跡を勉強するという点からも意味がある本だろう。

解説もそこそこ多いので、初段くらいあれば盤駒を出して読めると思う。少し古い本ではあるが、一度は目を通してみてほしい。

(評価:級位者)

(評価:級位者) (評価:初段~三段)

(評価:初段~三段)

(評価:級位者)

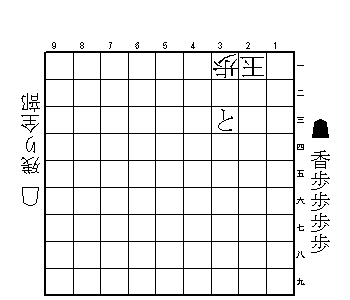

(評価:級位者) 例えば、この詰将棋を解いてもらいたい。答えは▲2四香△1二玉▲2三金以下の5手詰ではない。▲2四香「△2三銀合」以下の15手詰である。この△2三銀合が中合いの手筋だ。

例えば、この詰将棋を解いてもらいたい。答えは▲2四香△1二玉▲2三金以下の5手詰ではない。▲2四香「△2三銀合」以下の15手詰である。この△2三銀合が中合いの手筋だ。

(評価:初段~三段)

(評価:初段~三段)